机器行为的艺术:智能的技术美学

章节内容

Chapter Content

1

探索自然事物与人为事物

融合世界的新审美

融合世界的新审美

2

智能机器与艺术家

合作创作

合作创作

3

机器行为的

艺术表达

艺术表达

从机器行为学的角度看,机器都是有生命的。客观地说,机器原本是没有生命的,但是一旦与人建立起“情感联系”,便有了生命——特别对于智能机器而言。机器的生命和人工智能一样,都是是人类赋予的。机器的美感(aesthetic pleasure)与其“人造的智能”相得益彰。这种“美”是人类对机器和智能的感受,也可以说是技术美或“人造智能”美。这种美感与其它艺术的感受一样,具有极大的诱惑力。因为,人工智能、算法等带来的美感与人类最基本的价值观一致,真实、纯粹、恒定。例如,IBM Cloud Satellite的交互界面设计就反映了其智能化系统的审美,智能化以及机器生成(Machine-generated looklike)的艺术感受。同时在交互设计中,只需单击几下即可将其集成到组织的内部系统中,从用户的快捷操作体现出智能系统的敏捷、高效的艺术品质。

如果抛开智能机器作为一个“产品”、“系统”、“算法”等对象性属性,而将其作为一种艺术背景(background)、方法(methods)、材料(materials)与思想(thinking),那机器行为的艺术就可以看作融合艺术与科学的新思维、新方法与新艺术。

1,探索自然事物与人为事物融合世界的新审美

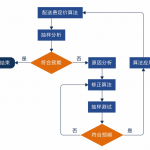

机器行为学的系统模型反映了机器行为学涉及的“自然环境-社会(人)环境-机器(人造物)环境”融合的新世界。在这个新的世界中,自然事物与人为事物浑然天成,融为一体,形成了一种自然形式与人工形式(特别是机器和智能形式)融合的审美。这种审美可能呈现的画面是一种具有科技智能属性(如生成、信息等),但又具有未发现的自然空间(如粒子、元孢等)以及人类行为体验融合的美学,追求真实性与虚拟性融合、具体性与抽象性协调的艺术形式。

例如,华为UCD中心首席用户体验设计总监梁俊先生及其团队的华为智能手机的视觉艺术设计就深刻反映了这种人为(智能)世界与自然世界融为一体的审美。图1所展示的华为为其终端消费产品的形象设计,将自然世界、智能世界和人类艺术家的创作整合而形成的融合的艺术形式。作品创作首先通过两块颜料的碰撞,利用高速摄像机捕捉自然世界的微观之美,然后从艺术家的角度,挑选美的画面,再经由人工智能生成系统对画面的优化处理,形成了自然微观景观与智能系统融合的艺术表现,构建了华为独有的智能艺术之美(图2)。该艺术作品运用于华为智能手机等智能产品的壁纸、屏幕保护等情境中(图3),为华为全球品牌视觉形象地建立奠定了良好的基础。

图1 华为消费产品形象艺术作品的创作过程两块颜料的碰撞的创作尝试(华为UCD,2018)

本图片经华为许可使用。

图2 华为消费产品形象艺术作品(华为UCD,2018)

本图片经华为许可使用。

图3 华为消费产品形象艺术作品在华为P30手机的应用(华为UCD,2018)

本图片经华为许可使用。

2.智能机器与艺术家合作创作

智能机器与艺术家联合创作的艺术作品一般被认为是科学与艺术融合的标志性艺术作品。这些作品创作过程中,智能机器在反复形态生成迭代的过程中所产生的独特的智能创造能力,创造出了一种全新的艺术形式与内容。这些艺术形式与人类艺术家的创作一起,形成了一种混合的艺术风格。

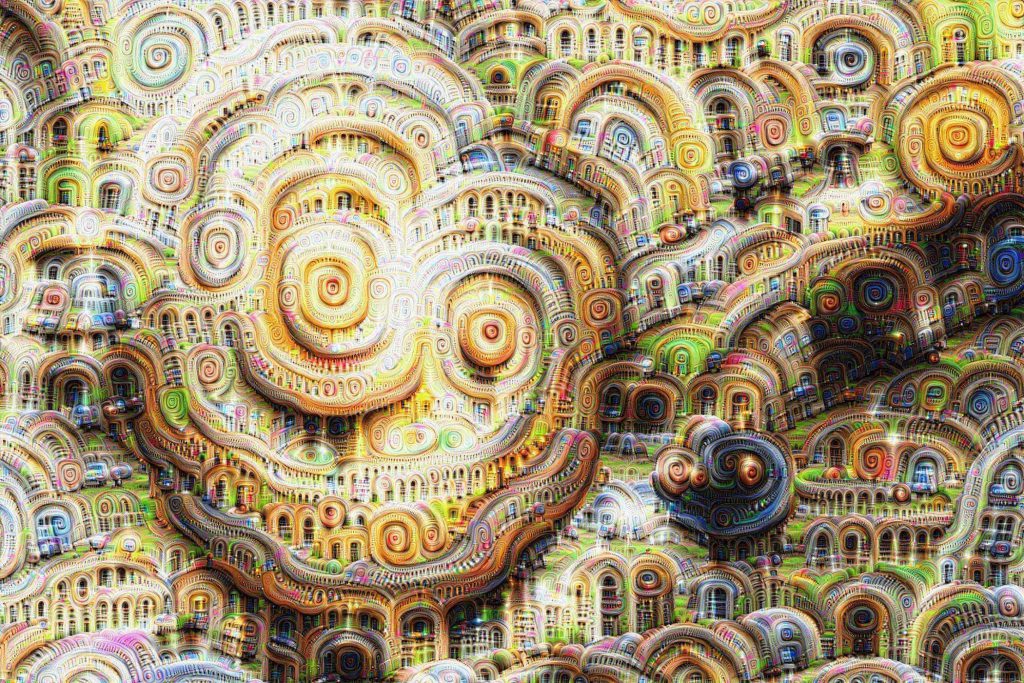

例如,来自Google的艺术家和工程师泰卡(M. Tyka)一直将人工神经网络作为一种艺术媒介和工具。他使用自己研制的智能机器DeepDream开创了一种使用神经网络处理图像的新方法。图4是其利用DeepDream在2016年创作的艺术作品《我们在生命的终点如何终结(How we end up at the end of life)》。他在介绍自己的这一系列作品的时候描述到:“我们只是从现有自己创作的图像开始,并将其交给我们的神经网络。我们问网络:‘无论你在那里看到什么,我都想要更多!’这创造了一个反馈循环:如果云看起来有点像鸟,网络会让它看起来更像鸟。反过来将使网络在下一次进行创作迭代的时候更强烈地识别这只鸟,直到一只非常详细的鸟创造出来。”另外,这幅艺术作品的标题的文案“How we end up at the end of life”也是由一种叫做LSTM的智能系统生成的。

(图片来自:www.miketyka.com)

3.机器行为的艺术表达

前面介绍了机器行为可解释与可视化的相关内容,反映了从机器行为设计的角度对哪些“不可见甚至不可知”的机器行为的表达。同时,也有不少的艺术家针对机器行为本体也开展了不少的艺术创作,试图通过艺术表现,让人们去理解和感受机器行为的复杂性、结构性和迭代性等特点。

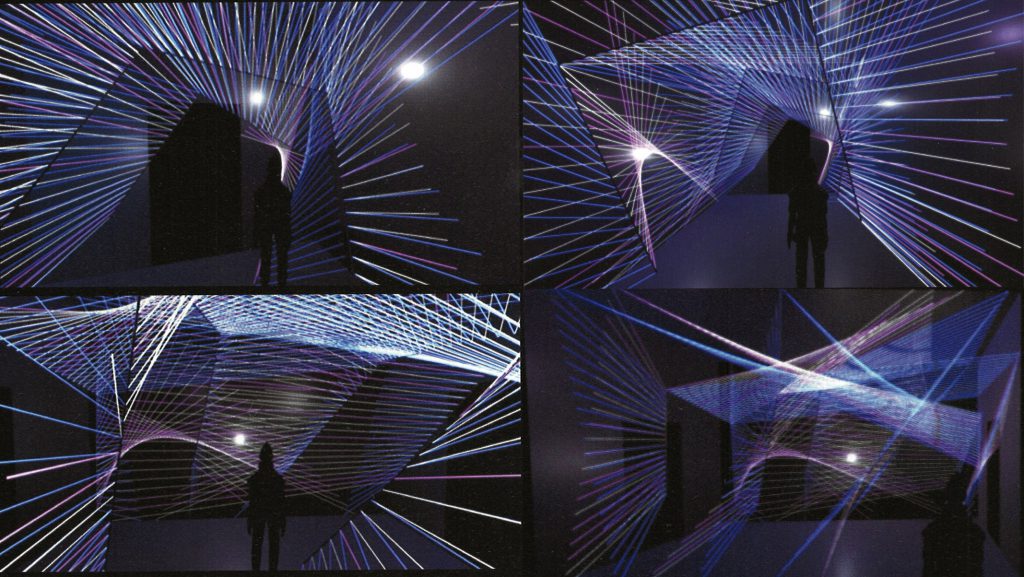

例如,悉尼大学设计师格罗巴(A. Globa)的艺术作品《人工智能的隐藏层(Hidden Layers of AI)》,在第五届艺术与科学国际作品展上展出(图27.12)。该作品用艺术创作的方法,体现了人工神经网络和深度学习中不可见且难以被人感知的虚拟神经构造、算法规则以及智能迭代回路等。作品的核心在于其彩色的线状空间,利用可激活、可变色的线条,体现出一种在可见和不可见之间的交替,并使人们感知到人工智能黑箱的隐藏层及其“灰色空间”,深刻反映了数据、算法的复杂性与人类认知能力的局限性之间的冲突与调和。

图片来自悉尼大学建筑、设计与规划学院Algorithmic Design in Architecture网站

作品发表在鲁晓波主编《AS-Helix:人工智能时代艺术与科学融合:第五届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会作品集》